Synt_Data

Forschungsanwendung synthetische Daten. Kleinräumige Muster der „Arrival City“ und ethnischer Segregation in Wien

Hintergrund und Problemstellung

Für viele wissenschaftliche Fragestellungen stehen Forschungseinrichtungen und der Öffentlichkeit aufgrund des Datenschutzes nur aggregierte Datensätze zur Verfügung. Um die Limitation der Datenaggregierung zu umgehen und den Datenschutz zu gewährleisten, hat die Magistratsdirektion Wien (MD-OS PIKT) und die Magistratsabteilung 23 (Wirtschaft, Arbeit und Statistik) gemeinsam mit dem Wiener Unternehmen MOSTLY AI ein Pilotprojekt zur Synthetisierung des Wiener Bevölkerungsregisters (WBR) durchgeführt. Das WBR basiert auf monatlichen Abzügen des Zentralen Melderegisters und umfasst alle Wiener Wohnsitzmeldungen. Datensynthetisierung ist ein innovativer Ansatz um hochaufgelöste Daten in anonymisierter Form zugänglich zu machen. Der aus dem Pilotprojekt hervorgegangene synthetische Datensatz unterscheidet sich in seiner statistischen Struktur nicht vom Originaldatensatz, bivariate Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Attributen wurden erhalten, und gleichzeitig sind einzelne Personen nicht identifizierbar.

Ziele und Forschungsfragen

Im Zuge der vorliegenden Studie soll der Datensatz „synthetisches Bevölkerungsregister der Stadt Wien“ auf seine Anwendbarkeit für wissenschaftliche Fragestellungen geprüft werden. Es sollen zwei aktuelle Themen der Stadtforschung auf kleinräumiger Ebene und vergleichsweise auf unterschiedlichen Maßstabsebenen (Baublöcke, Zählgebiete, Zählbezirke) untersucht werden.

Themenkomplex 1: Die Arrival City Wiens

Der erste Themenkomplex betrifft die sozial-räumliche Struktur und Einflussfaktoren der Ankunftsstadt („Arrival City“) in Wien. Die „Arrival City“ (Saunders 2010) umschreibt jene Teile des Stadtraums, die für Neuankommende (aus dem In- und Ausland) die erste Station am Wohnungsmarkt einer Stadt darstellen. In Wien wird diese Funktion traditionell der gründerzeitlichen Bestandsstadt zugesprochen (Kohlbacher und Reeger 2007, Musil et al. 2021): ein niederschwelliger Zugang und günstige bzw. regulierte Mieten waren dafür ausschlaggebend, dass neu Ankommende – egal ob Gastarbeiter in den 1970ern, Studierende aus den anderen Bundesländern, Zuwanderer aus dem östlichen Europa oder Geflüchtete – in diesem Segment ihre Wohnkarriere in Wien begannen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Transformation der Gründerzeitstadt (Musil et al. 2022) soll der Effekt der aktuellen Wohnungsmarktdynamik auf die Arrival City untersucht werden.

Konkret werden die folgenden Forschungsfragen behandelt:

Welches räumliche Muster zeigt die „Arrival City“ Wiens im Stadtraum, differenziert nach Herkunftsländern?

Nimmt durch die Transformation der Gründerzeitstadt (Parifizierung, Abriss/Neubau) deren Funktion als „Arrival City“ ab?

Welchen Einfluss hat die Wohnungsmarktstruktur auf die Ausprägung der Ankünfte nach Herkunftsländern auf unterschiedlichen räumlichen Maßstabsebenen (Baublöcke, Zählgebiete, Zählbezirke)?

Themenkomplex 2: Ethnische Seggregation in Wien

Der zweite Themenkomplex behandelt die Ausprägung der ethnischen Segregation und deren Determinanten. Die Ungleichverteilung der Bevölkerung stellt ein zentrales, konstitutives Merkmal städtischer Gesellschaften dar (Musterd 2020). Zentraler Mechanismus der Allokation bildet der Wohnungsmarkt, da einzelne Segmente durch unterschiedliche Zugangsbarrieren und Exklusionsmechanismen gekennzeichnet sind (etwa: Eigentums- vs. Mietmarkt, privates vs. Soziales Wohnungsmarktsegment, Preisdifferenzierung; Arbaci 2007). Neben der Größe bzw. der Relevanz der Wohnungsmarktsegmente mit ihren spezifischen Zugangsbarrieren spielt auch die räumliche Verteilung der Segmente im Stadtraum eine zentrale Größe für das Ausmaß der sozialen Segregation (Maloutas 2022).

Konkret werden die folgenden Forschungsfragen behandelt:

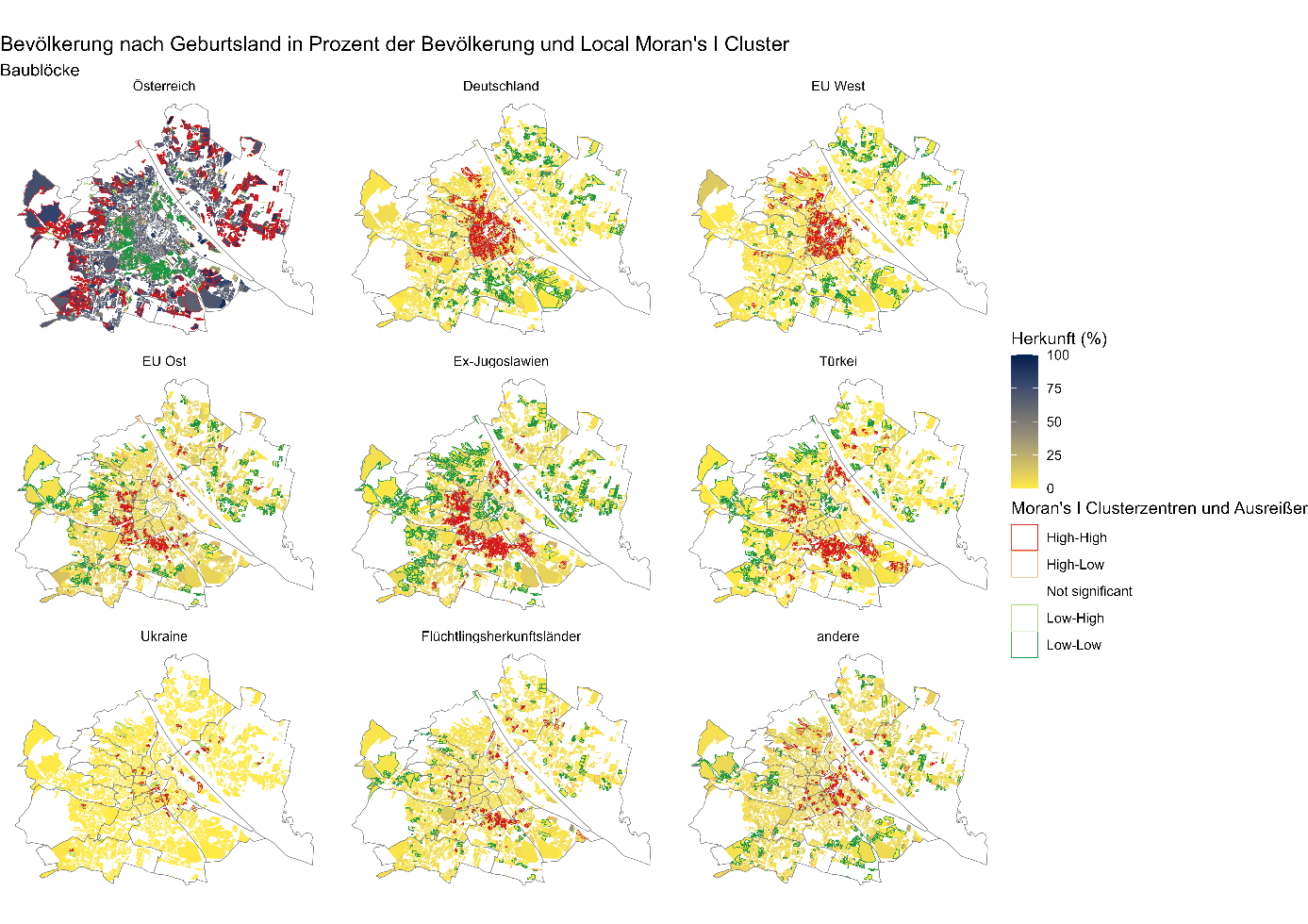

Wie unterscheidet sich das Ausmaß der ethnischen Segregation für unterschiedliche Herkunftsgruppen?

Welchen Einfluss hat die räumliche Maßstabsebene auf das Ausmaß der Segregation?

Welchen Einfluss hat die Wohnungsmarktstruktur auf die ethnische Diversität in und zwischen den räumlichen Einheiten (Baublöcke, Zählgebiete, Zählbezirke)?

Es ist geplant, beide Themen in zwei Stufen zu untersuchen: In Stufe 1 erfolgt die explorative Analyse des bestehenden synthetischen Datensatzes, in Stufe 2 wird das synthetische Bevölkerungsregister mit zusätzlichen Daten verknüpft und im Rahmen von multivariaten Regressionsanalysen inferenzstatistisch ausgewertet.

Abbildung 1: Bevölkerung nach Geburtsland (in Prozent der Bevölkerung je Baublock; Synthetisches Bevölkerungsregister der Stadt Wien, Stichtag 1.1.2022)

Methoden und Datengrundlagen

Zur Analyse der räumlichen Muster der „Arrival City“ erfolgt eine Verortung der Haushalte zur jeweiligen räumlichen Bezugseinheit (Baublöcke, Zählgebiete, Zählbezirke). Die Arrival City wird durch Variablen zur Erstmeldung bzw. ununterbrochenen Meldung von Personen in Wien („meldeanf_jahr“ und „giltab_jahr“) identifiziert. Weiters erfolgt eine Differenzierung nach dem Geburtsland und der Staatsbürgerschaft: „Gruppe Wien“ (kein Migrationshintergrund, Geburtsland Wien, Österr. Staatsbürgerschaft); „Gruppe Bundesländer“ (Geburtsland Österreich und Nicht-Wien); „Gruppe Ausland“ (Geburtsland Ausland, nicht-österr. Staatsbürgerschaft). Zur Analyse der Transformation und Ausdifferenzierung der Gründerzeitstadt als Arrival City erfolgt eine Verknüpfung der Daten zu Neuankommenden mit Daten zu den Wohnungsmarktsegmenten. Dazu werden die räumlichen Bezugseinheiten nach dem vorherrschenden Wohnungsmarktsegment (Sozialer Wohnungsbau, Gründerzeitstadt parifiziert/nicht parifiziert, Neubau, …) typologisiert. Im Mittelpunkt des Interesses steht vor allem der gründerzeitliche Wohnungsbestand. Weiters werden die Raumeinheiten hinsichtlich der durchschnittlichen Eigentumswohnungspreise differenziert. Mittels eines Regressionsmodells soll untersucht werden, welchen Effekt die Transformation des gründerzeitlichen Baubestandes in der Vergangenheit auf die Funktion der Arrival City hat.

Zur Analyse der ethnischen Segregation auf unterschiedlichen Maßstabsebenen werden unterschiedliche Herkunftsgruppen basierend auf den Variablen Geburtsland („gebland_1c“) und Staatsbürgerschaft („staat_k1c“) identifiziert. Zur Analyse des Effekts der Wohnungsmarktstruktur auf die ethnische Diversität bzw. Segregation wird ein Regressionsmodell aufgestellt, welches unter anderem Kontrollvariablen zur Lage bzw. Erreichbarkeit im Stadtraum, sowie der räumlichen Variation der Eigentumswohnungspreise beinhalten soll.

Erkenntnisgewinn und Nutzen des Forschungsprojektes (vorab) / Forschungsergebnisse (nachträglich)

Das Forschungsvorhaben verfolgt damit zwei Ziele: es möchte erstens aktuelle Fragen der Stadtforschung – Arrival City, Ethnische Segregation – aus einer kleinräumigen Perspektive analysieren. Die empirische Analyse auf unterschiedlichen Maßstabsebenen greift weiters eine klassische Frage der Stadtforschung – das „MAUP“-Problem (modifial areal unit problem) – auf, welches die Verzerrung von Forschungsergebnissen (z.B. Segregationsindizes) durch die Lage und Größe von Raumeinheiten diskutiert (Lee et al. 2008). Zweitens soll die Anwendbarkeit des synthetischen Bevölkerungsregisters hinsichtlich der Anwendbarkeit für die sozialwissenschaftliche Forschungspraxis bewertet werden.Dabei soll in einem Vergleich der Ergebnisse mit Originaldaten die Stärke der Abweichung, sowie die Veränderung der Genauigkeit/Aussagekraft des synthetischen Bevölkerungsregisters mit der Maßstabsebene bewertet werden.

Projektlaufzeit

November 2023 - November 2024

Finanzierung

Stadt Wien – Wirtschaft, Arbeit und Statistik (MA23)