By Pavel Shabley, Kostanay

Казахская степь, представлявшая собой сложную контактную зону, в которой взаимодействовали представители разных этнических и социальных групп: кочевые и оседлые казахи, сарты, татары, башкиры, русские крестьяне-переселенцы, казаки, купцы, мещане и др., была активным потребителем мусульманской книжной продукции. Популярностью здесь пользовались книги, издававшиеся в Казани, Уфе, Оренбурге, Троицке, Ташкенте. Также активно развивалась собственная рукописная традиция. Значительная часть книг попадала в разные регионы Казахской степи благодаря деятельности татарских и бухарских купцов, имамов, ишанов, паломников. Эти люди, распространяя печатные и рукописные работы по истории ислама, богословские и правовые сочинения, поэтические сборники, публицистические заметки и другую литературу, создавали пространство для диалога между культурами (казахской, татарской, среднеазиатской, русской, западноевропейской) и устойчивые каналы для сохранения и развития интеллектуальных традиций.

Одним из наиболее влиятельных и успешных людей в сфере популяризации исламской книжной культуры был Нияз-Мухаммад Сулейманов. Он был родом из деревни Утуз Тарского уезда Тобольской губернии. В 1884-1887 гг. обучался в Петропавловске (Акмолинская область) в медресе известного сибирского ученого (ʿалим) Рахматуллаха Янгуразова, перу которого принадлежит более тридцати сочинений (рисала), в том числе богословские труды, работа о положении мусульман Сибири и другие. Нияз-Мухаммад Сулейманов пользовался известностью среди мусульман разных регионов Российской империи. Его приглашали быть имамом не только в Касимов, Челябинск и Омск, но также и в Санкт-Петербург. В итоге он стал имамом в Омске во второй соборной мечети (1907 - 1916 гг.).

Нияз-Мухаммад Сулейманов оставил богатое интеллектуальное наследие. Несколько книг. Множество статей, которые он опубликовал на страницах таких татарских газет как «Терджуман» («Переводчик»), «Ульфат» («Единство), «Вакыт» («Время»), «Казан Мохбире» («Казанский вестник») и др. В своих работах Сулейманов выступал сторонником реформы мусульманского образования, обосновывал необходимость изучения русского языка, выступал за чтение хутбы на тюркском/татарском языке. Вопрос о необходимости чтения хутбы на местных/тюркских языках, а не на арабском, вызвал большую дискуссию среди мусульман Российской империи. В ходе археографических поездок мне удалось обнаружить несколько книг Сулейманова далеко за пределами Омска и Петропавловска - в Каркаралинске (Центральный Казахстан) и Алматы (Южный Казахстан). Одна из них – это сборник татарских хутб, опубликованных в Казани в 1911 году.

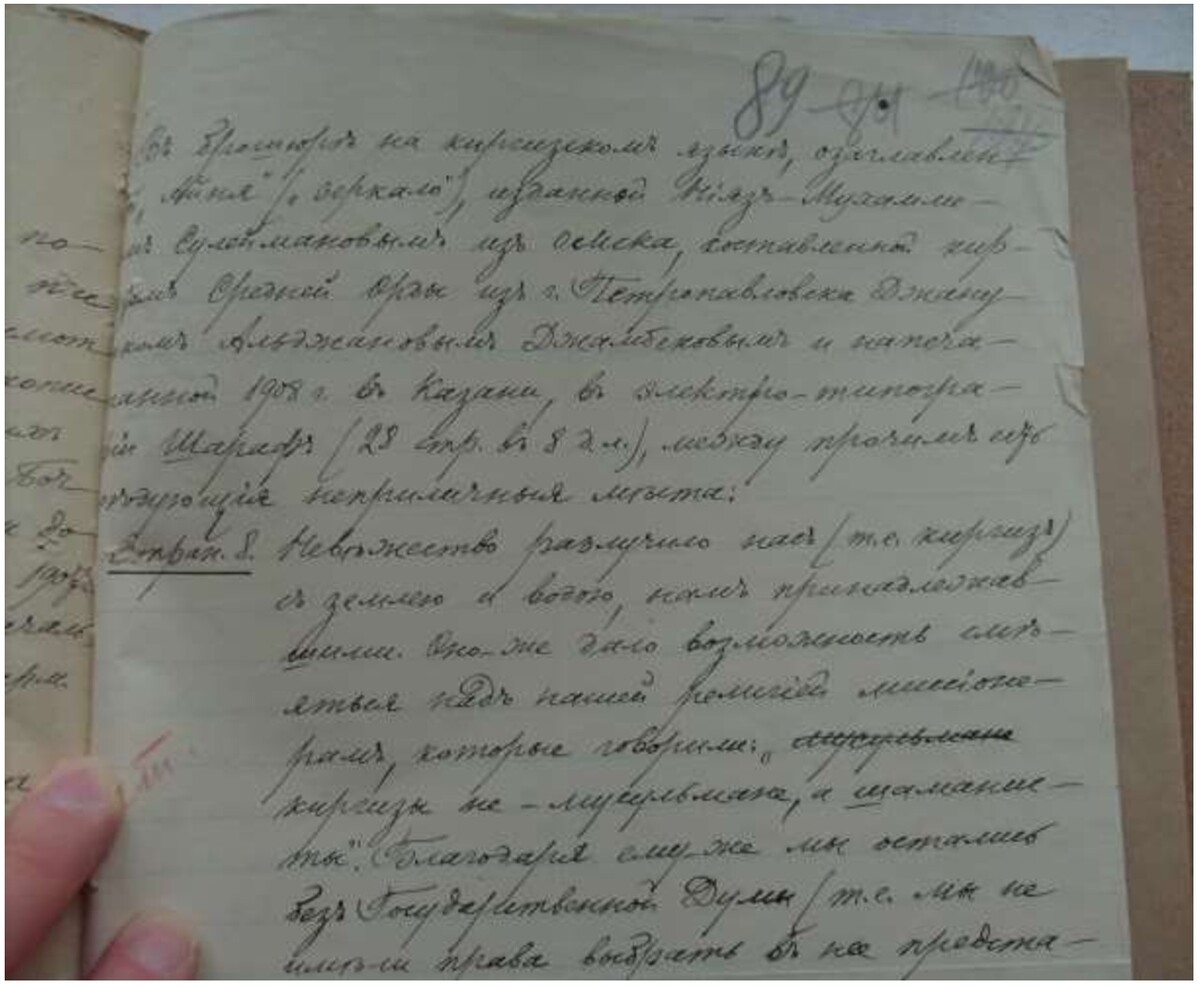

Нияз-Мухаммад Сулейманов не только писал книги, но и активно занимался издательской деятельностью. Несмотря на то, что мусульманское книгопечатание в начале XX века приобрело широкий размах, а тиражи отдельных изданий составляли несколько тысяч экземпляров, выход в свет той или иной книги главным образом зависел от участия частного капитала и государственной цензуры. Особый интерес цензоры проявляли к работам мусульман, связанным с критикой колониальной политики империи и системы управления в целом. Так, в 1907 году татарский купец из Акмолинска Нурмухаммад Забиров выделил средства на первое издание книги казахского писателя и общественно-политического деятеля Мыржакыпа Дулатова «Оян, қазақ!» («Проснись, казах!»). Основными темами этой работы были: осуждение крестьянской колонизации, призыв казахов к просвещению, недовольство по поводу административных ограничений, связанных со строительством мечетей и количеством мулл, требование по созданию казахского духовного управления мусульман. Такого рода литература представляла собой большую угрозу для имперского порядка – консолидация разных групп (родоплеменных, социальных, политических) для организации антиколониальных протестов и распространения идей панисламизма. В 1911 году Дулатов был арестован, а ту часть тиража, которую еще не успели реализовать, уничтожили. Нечто подобное произошло и в истории, к которой имел отношение Нияз-Мухаммад Сулейманов. В 1908 году в Казани им была издана книга казахского писателя и общественного деятеля Ж. Жаныбекова «Айна» («Зеркало»). Появление этой работы, в которой содержалась критика колониальной политики в Казахской степи (особое возмущение вызвали переселение русских крестьян в Казахскую степь и деятельность миссионеров), спровоцировало негодование имперских чиновников. Тираж книги был изъят.

Спустя некоторое время, в 1909 году, Нияз-Мухаммад Сулейманов издает еще одну казахскую книжку «Садык эфенди». Работа выходит в Санкт-Петербурге в типографии Габдельрашида Ибрагимова – известного исламского ученого, главного редактора газеты «Ульфат». В отличие от работы Жаныбекова, на эту книгу не были наложены цензурные ограничения. В работе обсуждается вопрос о культурной и образовательной отсталости казахов. Например, критика патриархально-родового строя, который не способствует развитию свободы мысли – многие решения не принимаются без дозволения старших (дедушек и бабушек). Другой момент – это разногласия между муллой Садыком эфенди и казахским баем Тезекбаем. Мулла отказывается от дальнейшего обучения ребенка бая, так как тот не осознает пользы от просвещения и науки. Одновременно с этим в книге демонстрируется прогрессивная роль татарских мулл, а также Казани и Троицка в просвещении казахов. Таким образом, издание подобного рода литературы должно было подчеркнуть значение культуртрегерской роли татар и преимущества системы образования, которую они создали. Этот тезис, тем не менее, нельзя абсолютизировать. Многие казахи во второй половине XIX – начале XX вв. стремились пройти обучение не в Волго-Уральском регионе, а в Бухаре, Самарканде, Османской империи. Они не использовали в своем языке понятия характерные для так называемого прогрессистского дискурса (миллят, ислах и пр.). Однако это не мешало таким людям как Наурызбай Таласов (1843-1916) – имам города Кокчетава, получивший образование в Багдаде и Бухаре, реализовывать свой подход к преобразованию местного медресе и адаптироваться к текущей политической конъюнктуре - в течение многих лет успешно противостоять колониальной администрации, стремящейся ограничить деятельность мусульманских институтов, и одновременно с этим оказывать огромное влияние на петиционные кампании казахов.

Сулейманова интересовали не только работы, затрагивавшие широкий круг проблем казахского общества. Он обращался и к образцам народной литературы. Например, издал казахские пословицы и загадки. Публикация разных по жанру и содержанию казахских произведений, конечно, не говорит нам о том, что для Сулейманова критика колониальной политики Российской империи была ключевой проблемой. Здесь следует обратить внимание на те реалии, в которых он жил. В 1907 году Сулейманов становится имамом второй соборной мечети Омска. Отношения между местными группами мусульман не характеризовались стабильностью. В Омске происходил многолетний конфликт между местными казахами и татарами. Казахи хотели записать вторую соборную мечеть в свою махаллю, а татары были против этого. Новый имам пытался примирить противоборствующие стороны и занимал нейтральную позицию. Возможно, что издание казахской литературы было для Сулейманова одним из ресурсом в деле укрепления собственного авторитета.

Издательская деятельность Нияза-Мухаммада Сулейманова имела и другую направленность. Он стремился приобщить мусульман Российской империи к широкому исламскому научному наследию. В 1907 году Сулейманов издал татарский перевод книги известного египетского ученого Мухаммада Айяда Тантави «Эт-таҗ эл-мурассаг би җэвахири Коран вэ голум». Анонс об этом переводе, выполненном известным татарским ученым, главным редактором газеты «Тормыш» («Жизнь») Закиром Кадыри, появился в газете «Вакыт». Ценность работы шейха Тантави, который некоторое время преподавал в Санкт-Петербургском университете, заключалась в том, что в ней рассматривалось место ислама в системе разных наук, имелось описание научных данных, содержащихся в Коране. Редакция «Вакыт» рекомендовала книгу Тантави в качестве основного научного пособия для медресе уровня рушдия (среднее отделение). Кроме этого, Сулейманов издал еще несколько книг на арабском и татарском языках. Среди них был таджвид или правила чтения Корана.

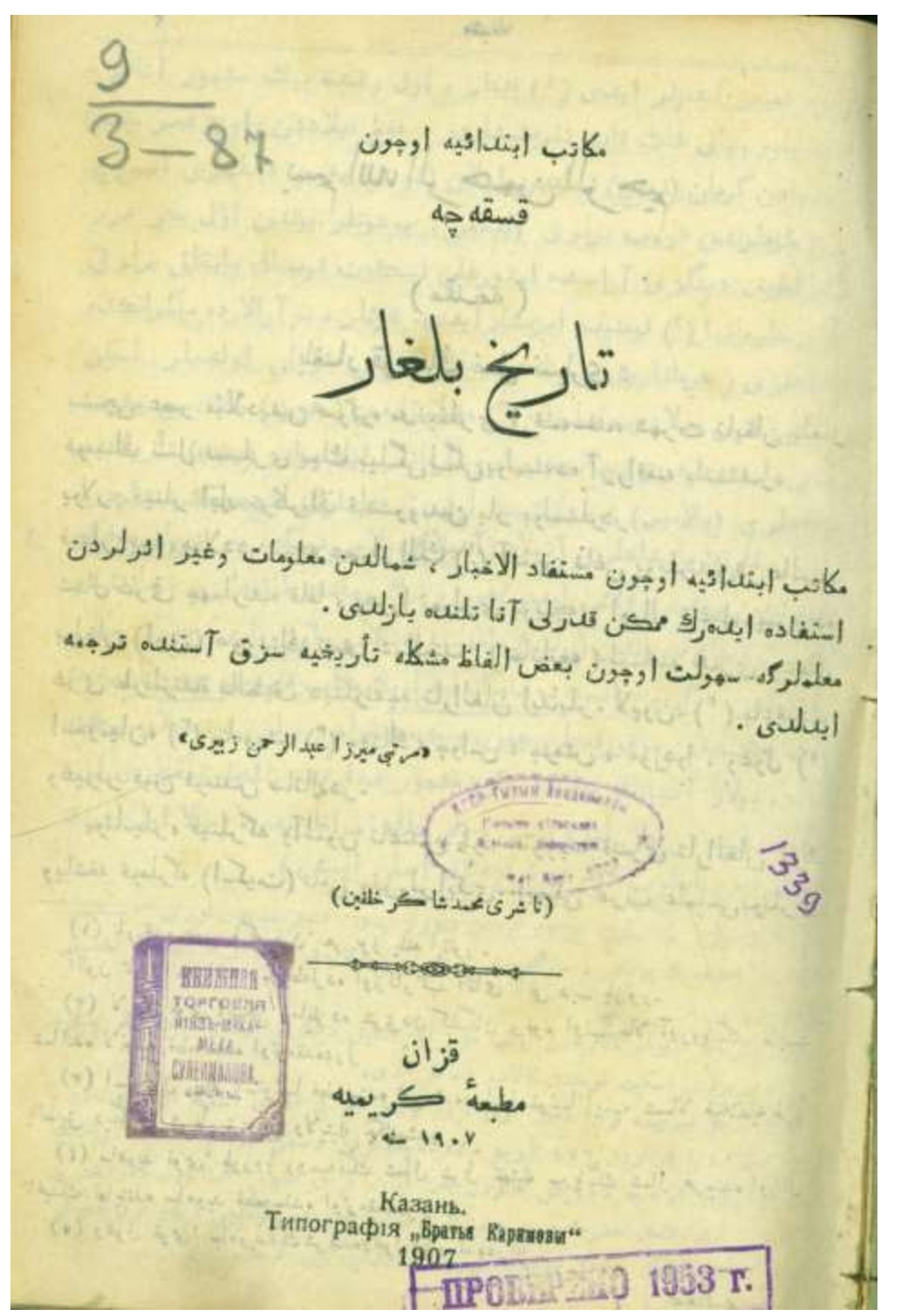

Издание книг требовало значительных финансовых вложений. Одним из источников таких дотаций была книжная торговля. В Петропавловске, а затем и в Омске Нияз-Мухаммад Сулейманов открыл собственные книжные магазины. Покупателю предлагался широкий ассортимент продукции: от канцелярских товаров, географических карт и прописей до разных сочинений и книг на арабском, персидском и тюркском языках. Кроме этого, в наличии были работы по фикху, тасаввуфу, хадисы, правилам поведения. Археографические изыскания позволяют разобраться с особенностями книжной торговли Нияза-Мухаммада Сулейманова: определить название и содержание отдельных книжных изданий, а также места их возможного распространения. В Казахской степи популярностью пользовались книги по тюркской и татарской истории. Среди них: «История Казани. Собрание русских и татарских летописей, составленное Карлом Фуксом», «Развалины Булгара и древние булгары». Перевод с английского Н. Халфина, «История Булгар» (краткие извлечения из трудов Марджани и других работ). Эти работы с печатью - книжная торговля Нияз-Мухамеда Сулейманова - были обнаружены мною в отделе редких книг, рукописей и национальной литературы ЦНБ КН МОН РК в Алматы. Почему данная литература была очень востребована? Труд К. Фукса и перевод Н. Халфина книги английского историка Эдуарда Тоэрнли представляли собой одни из первых европейских изданий по истории татар и булгар. Их распространение среди мусульман должно было отразить перспективу осмысления собственной истории через призму разных источников и одновременно с этим сформировать представление о так называемом критическом методе или научном подходе к освещению исторических событий. С другой стороны, популяризация булгарского наследия и исторического прошлого татарского народа должна была укрепить убежденность мусульман в том, что они живут в конфессиональном государстве, которое проявляет терпимость по отношению к исламу.

Книжная торговля Нияза-Мухаммада Сулейманова охватывала разные регионы Казахской степи. На территории современной Карагандинской области в собрании каркаралинской мечети мною была сделана интересная находка – фрагмент обложки книги, в нижней части которой содержится муаллак (один из основных источников ранней арабской поэзии), принадлежащий перу арабского поэта доисламского периода Имру ал-Кайсы б. Худжр б. ал-Хариса ал-Кинди[1]. Возможно, что речь идет о каком-то поэтическом сборнике, или, что наиболее вероятно, о книге, описывающей нормы поведения и этикета, эпиграфом к которой и были выбраны соответствующие стихи. Причем на ее обороте содержатся интересные рукописные заметки – Кыссэ-и уакиʼа-и Кербеля, то есть название казахской книжки про имама Хусейна, погибшего возле Кербелы. Вполне возможно, что эта рукописная запись не имеет никакого отношения к книге, которую продавал Нияз-Мухаммад Сулейманов. Однако тот факт, что фрагмент обложки книги, содержащей фрагменты доисламской поэзии, был использован в качестве черновика для казахской повести по шиитской истории, заслуживает внимание. Это говорит нам о том, что книги, охватывающие разный спектр арабской культуры и напрямую несвязанные с определенной традицией в исламе, все же носили больше просветительские функции и органично вписывались в каноны мусульманской книжной культуры Казахской степи.

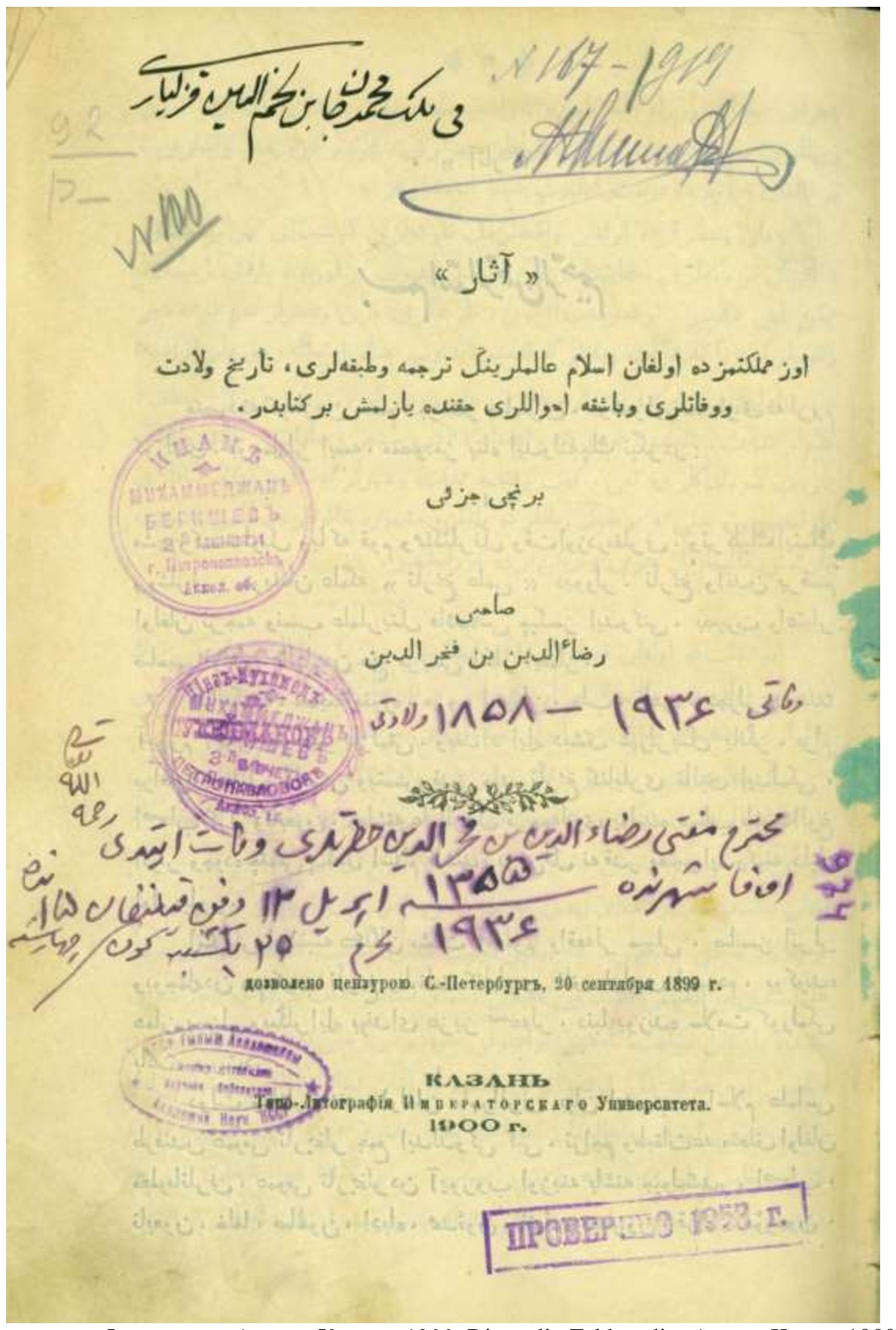

Теперь обратимся к несколько иному ракурсу исследования – изучению личных библиотек мусульманских интеллектуалов. Ассортимент книжных коллекций, их содержание позволяют прояснить особенности формирования мировоззрения личности, ее ценности. Иначе говоря, те убеждения, предпочтения и нормы, которые могли выходить за пределы публичной сферы – не отражаться на страницах газет и журналов, в повестках общественных и политических собраний, в петициях, адресованных имперскому государству и пр. В перспективе изучение более или менее полных книжных собраний, принадлежавших тому или иному лицу, позволит разобраться с рамками и ограничениями, которые исследователи возводят вокруг той или иной интеллектуальной традиции. Например, противоречия между джадидизмом и кадимизмом. В этом отношении изучение личной библиотеки Нияза-Мухаммада Сулейманова пока еще носит предварительный характер. Из числа книг, принадлежавших имаму второй соборной мечети Омска, было обнаружено только две. Первая – это известное произведение кадия ОМДС, редактора журнала «Шура» Ризаэтдина Фахреддинова «Асар».

Вторая называется «Танзыймат» («Упорядочение»). Она была составлена Ризаэтдином Фахреддиновым и представляет собой сборник правил, циркуляров и постановлений, которыми должны были руководствоваться мусульманские духовные лица в своей деятельности. Судя по печатям на титульном листе обе книги после смерти Нияза-Мухаммада Сулейманова перешли к Мухаммеджану Бегишеву – имаму третьей мечети города Петропавловска.

Состав книжного собрания (довольно скромный) Сулейманова не вызывает удивления. Труд Фахреддинова «Асар» был широко распространен среди мусульман Российской империи. Его читали в разных регионах. Например, в Кустанае (Северный Казахстан) сохранилась библиотека Гарифа Шакирова, одного из основателей театральной татарской труппы города. Кроме «Асара» Шакиров читал и ряд других работ Фахреддинова, посвященных известным историческим деятелям мусульманского мира. В отличие от «Асара» «Танзыймат» определял более узкий читательский спрос, так как представлял собой набор служебных документов. Такого рода документы не всегда отражали жизненные реалии и разнообразие шариата, и поэтому могли играть лишь формальную роль в осуществлении правового регулирования на месте.

Как формировались книжные коллекции? Большую роль играли личные связи, особенности исламского дискурса, вакфные пожертвования и др. Эти факторы, конечно, не всегда были связаны с идейными соображениями индивидов. Почему книги Сулейманова достались после его смерти Мухаммеджану Бегишеву? Возможно они были друзьями. Но еще более логичным становится такое объяснение: Мухаммеджан Бегишев был родным братом Габдельгазиза Бегишева (ум. в 1910 году) – того самого человека, который стал учителем Нияза-Мухаммада Сулейманова после смерти Рахматуллаха Янгуразова. Другое нюанс – это характер отношений между Фахреддиновым и Сулеймановым. Имам второй соборной мечети Омска был одним из информаторов Фахреддинова в ходе его работы над биографическим сводом «Асар». Сулейманов присылал ему биографические сведения о сибирских улемах. Таким образом, раскрытие таких специфических деталей отрывает более приватное и менее официозное понимание путей формирования личных библиотек, которые далеко не всегда были обусловлены какими-то идейно-политическими предпочтениями владельцев книжных коллекций.

Многогранная деятельность Нияза-Мухаммада Сулейманова – это лишь один из примеров того, какой вклад отдельные личности вносили в формирование книжной культуры мусульман Казахской степи. Конечно, он не был каким-то исключением, так как книжная торговля и вложение собственных средств в издание работ на арабском, персидском и тюркских языках приобретали широкий размах в начале XX века. Часто это было связано с необходимостью популяризировать малоизвестные книги казахских авторов, поддержать идею о культуртрегерской роли татар, способствовать росту собственного авторитета и влияния в отдаленных регионах империи. С другой стороны, примечателен и ассортимент книжных изданий. Не только работы по истории, актуальным проблемам современности, но и специфические труды по богословию и исламским наукам. Тем самым, жизнь мусульманского интеллектуала, каким был Нияз-Мухаммад Сулейманов, не была ограничена однообразными или исключительными приоритетами, а наоборот ориентировалась на широкий круг культурных и социально-политических потребностей общества в котором он жил. С этой точки зрения содержание понятия книжная культура рассматривается через призму мозаично-плюралистического отношения к миру. Здесь нет четко выраженного противопоставления между главным и второстепенным. Именно поэтому ассортимент книжной торговли и сам характер книгоиздательской деятельности Сулейманова зависели не только от особенностей развития книжного рынка как такового, но и специфики локального культурного досуга, а также субъективных представлений личности об актуальности тех или иных изданий в данное время и в конкретном обществе.

[1] Я благодарю Динару Марданову за объяснение этих деталей.