„Manche freilich …“

Am 1. Februar 1874, einem Sonntag, erblickte Hugo von Hofmannsthal in der Salesianergasse 12 (Wien III.) das Licht der Welt. 33 Jahre später, Hofmannsthal wohnte mittlerweile in „Rodaun bei Wien“ (heute Wien XXIII.), begab er sich am 22. April 1907 ins Phonogrammarchiv der Akademie der Wissenschaften und sprach – wie andere vor ihm – in den Trichter des Archiv-Phonographen, den der technische Assistent Fritz Hauser konstruiert hatte und an diesem Tag auch bediente. Das Archiv befand sich damals noch in Räumlichkeiten des Physiologischen Instituts der Universität Wien (Währinger Straße 13 bzw. Schwarzspanierstraße 17, Wien IX.), dessen Ordinarius, Sigmund Exner, zugleich Obmann der Phonogrammarchivs-Kommission war. Bereits im 1899 eingebrachten Antrag zur „Gründung eines ,phonographischen Archives‘“ war die Sammlung von sogenannten Stimmporträts – „Aussprüche, Sätze oder Reden berühmter Persönlichkeiten“ – vorgesehen, da „Timbre und Tonfall der Stimme bedeutender Menschen stets interessieren“ (Exner 1900: 3f.). Jene von Schriftsteller:innen beruhten auf Vorschlägen des Literaturhistorikers und Akademiemitglieds Jakob Minor, wobei freilich auch persönliche Kontakte eine Rolle gespielt haben werden, denn 1901 begann die Aufzeichnung derartiger Stimmporträts just mit einer Aufnahme Marie von Ebner-Eschenbachs, die dem Ehepaar Exner freundschaftlich verbunden war; den zahlenmäßigen Höhepunkt erreichten die Stimmporträts von Schriftsteller:innen jedoch erst in den Monaten März und April des Jahres 1907.¹

Zu jener Zeit war Hofmannsthal, dem der nur wenige Wochen vor ihm phonographierte Arthur Schnitzler bereits 1891 außergewöhnliches Talent attestiert hatte (Braunwarth 1997: 12), schon Autor einer stattlichen Anzahl von Dramen, Lyrik- und Prosawerken sowie unzähliger Briefe.²

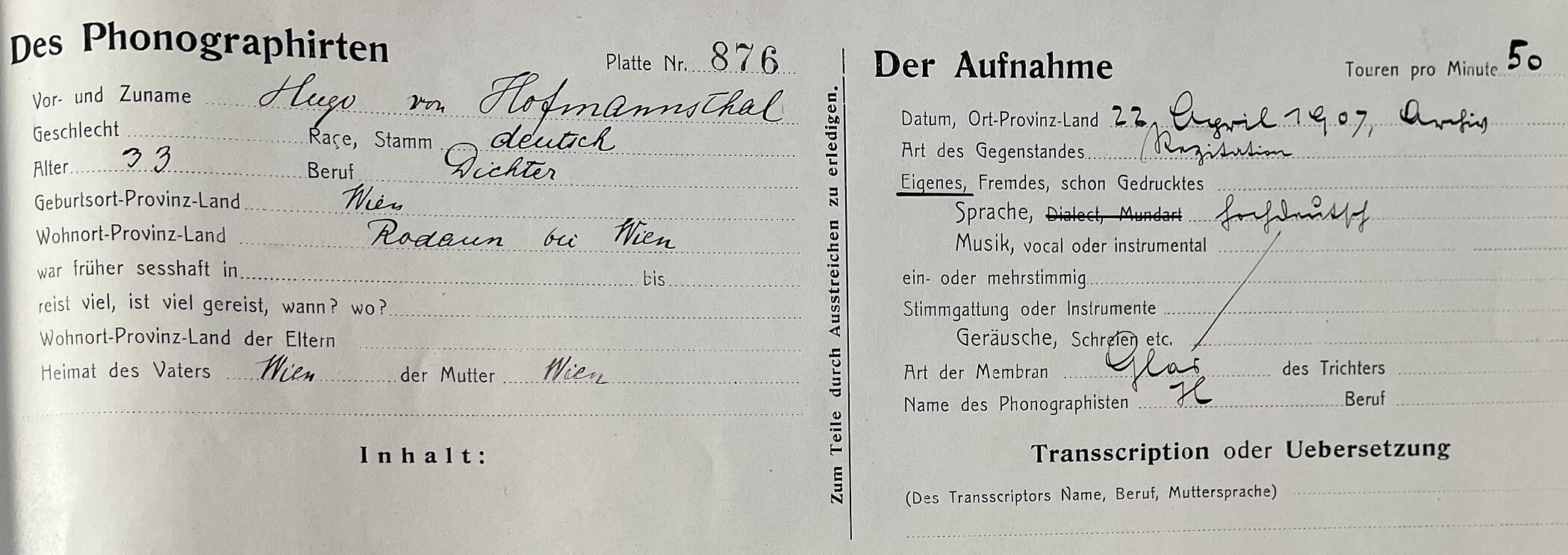

Im März 1907 erschien etwa die schriftliche Fassung seines wichtigen kulturkritischen Vortrags „Der Dichter und diese Zeit“, und als solcher bezeichnete sich Hofmannsthal auch im Protokollblatt zur Tonaufnahme mit der Archivnummer Ph 876, wo er seinen Namen und weitere Angaben zum „Phonographirten“ eigenhändig (allerdings unvollständig) eintrug, wie im Ausschnitt (Protokollkopf mit standardisiertem Vordruck) zu sehen ist.³

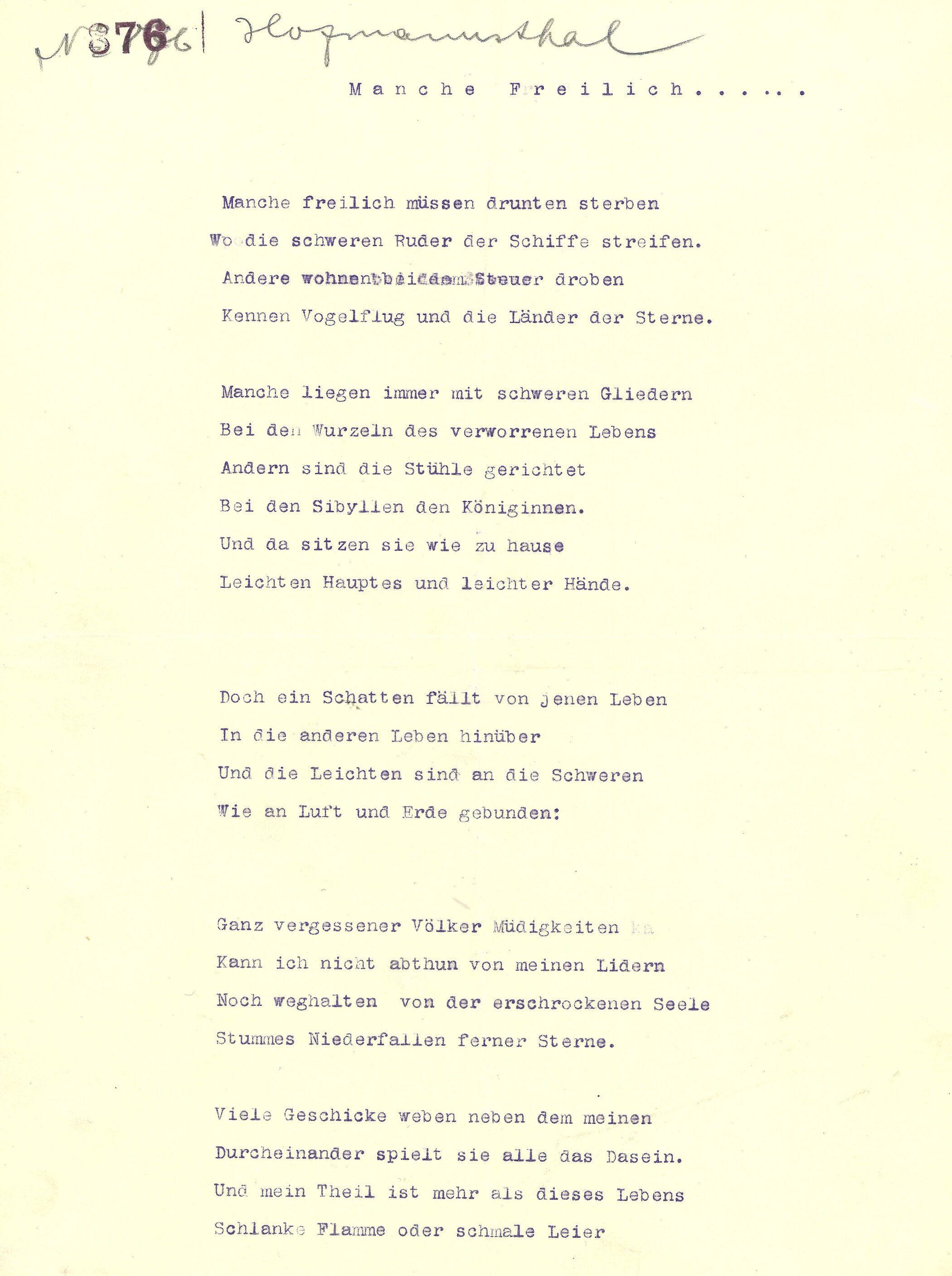

Für das Phonogramm wählte Hofmannsthal jedoch das im März 1896 erstmals in Stefan Georges Literaturzeitschrift Blätter für die Kunst erschienene Gedicht „Manche freilich …“. Das als Beilage zum Protokoll im Phonogrammarchiv verwahrte Typoskript (mit th-Schreibungen in „abthun“ – wie im Erstdruck – und „Theil“) wurde wohl von Hofmannsthal selbst als Vorlage für seine Rezitation zur Aufnahme mitgebracht.

Obwohl bereits 1981 auf Schallplatte (PHA EP 3) und 1997 auf Audio-CD (ÖAW PHA CD 4) veröffentlicht, rückte dieses Phonogramm erst seit seiner neuerlichen Publikation im Jahre 1999 (in Serie 2 der Gesamtausgabe der Historischen Bestände 1899–1950) sowie dank der dem Hofmannsthal-Jahrbuch 2002 beigelegten Audio-CD verstärkt in den Fokus der Literaturwissenschaft. Und dies mit gutem Recht, denn immerhin handelt es sich bei dieser Aufnahme auf Wachsplatte doch um das einzige Tondokument, das von Hugo von Hofmannsthal existiert; von seiner durch den „Rundfunksender der ‚Deutschen Stunde‘ in München“ am 3. Februar 1928 (17:00–18:15) ausgestrahlten Lesung hat sich leider „keine Aufnahme erhalten“, zumal Radiomitschnitte „von den deutschen Sendern […] erst 1929 eingeführt werden“ konnten (Hiebler 2002: 131f., 135).

Einen Überblick über die „intensive und zum Teil kontroverse Interpretationsgeschichte“ dieses Gedichts sowie eine umfassende Analyse seiner, bestimmte Deutungen nahelegenden Rezitation durch Hofmannsthal lieferte jüngst auf eindrucksvolle Weise Friederike Felicitas Günther in einem ausführlichen Beitrag, aus dem im Folgenden auszugsweise zitiert wird (Günther 2022/2023: 72, 85f.):

Die Lesung Hofmannsthals findet in den ersten beiden Strophen [mit der bewusst vage gehaltenen Präsentation zweier gegensätzlicher Lebensbereiche] ihren eigenen Ton, indem sie die Stimme derer da unten hervorhebt und sie […] als Stimme der Wahrheit kennzeichnet. Die „Andern“ oben dagegen werden eher mit dem affektierteren, wechselhaften Tonfall der schauspielerischen Lesungen der Jahrhundertwende versehen, dem jeder psalmodierende, Wahrheit verkündende Klang abgeht. […] Dies alles führt auf das Fazit der dritten Strophe hin, dass Schwere und Gebundenheit für alle Lebensbereiche gelten und kein Leben davon ausgenommen ist. […] Als auffälligster Einschnitt im gesamten Gedicht wie auch in der Lesung […] erscheinen dann [in der 4. Strophe] die Worte „ich nicht“ […], mit denen das Ich seine Unfähigkeit betont, sich gegen diese niedersinkende Schwere zur Wehr zu setzen […]

Hofmannsthal wendet sich damit nicht allein gegen [Stefan] George, sondern in erster Linie gegen den von ihm verehrten, größten und widersprüchlichsten Prediger der Höhensphären, Friedrich Nietzsche. […]

Hofmannsthals besondere Art der Rezitation, zusammen „mit dem unverwechselbaren Ton seiner Werke“, war wohl mit ein Grund, warum er bei seinen Lesungen en famille oder im Freundeskreis – ob in den Salons oder bei den Zusammenkünften der Dichter des „Jungen Wien“ im Café Griensteidl – stets große Begeisterung hervorrief; Stefan George und seine Jünger, aber auch etwa Franz Kafka, goutierten seinen Vortragsstil hingegen weniger (vgl. Hiebler 2003: 416ff.).⁴

Die Situation im Aufnahmestudio des Phonogrammarchivs war freilich eine gänzlich andere, und so dürfen die durchaus unnatürlichen Umstände einer phonographischen Aufzeichnung nicht vergessen werden, die Hofmannsthal als routinierten Vortragenden jedoch wohl nicht sonderlich irritiert haben werden. Zum einen galt es nämlich, aus möglichst geringer Entfernung unmittelbar in den Schalltrichter hineinzusprechen; zum anderen wurde schon 1901 im Rahmen einer Expedition zur Erprobung des Archiv-Phonographen festgestellt: „... um ein gutes Phonogramm zu erzielen, bedarf es einer gewissen Stimmstärke und einer ungewöhnlich deutlichen Articulation“ (Exner 1902: 27).

Zusammenfassend schreibt Friederike Felicitas Günther (2022/2023: 90, 88f.):

Die Lesung jedenfalls setzt sich durch den alles gleichmachenden Klang des Psalmodierens [v.a. in den ersten drei Strophen sowie erneut in den beiden Versen zu Beginn der 5. Strophe, aber jeweils mit bewussten Unterbrechungen] vom Ästhetizismus als Kunst der Oberfläche ab und spricht wie die antiken Choreuten mit einer Stimme ‚von unten‘ vom Schicksal der Menschen. Dass dieses Schicksal heißt, sterben zu müssen, macht bereits der erste Vers klar. Das Ich, das diese Wahrheit erschrocken erlebt und als eigenen „Teil“ zu tragen hat, steht mit seinen schweren Lidern gewissermaßen am Rand bzw. „neben“ der Dichtung.

Man könnte also durchaus vermuten, dass das Ich seinen Teil darin sieht, sich vom Weben und Dichten der Vielen abzusetzen […] Die deutliche Anhebung der Tonhöhe sowohl bei „ich nicht“ [in der 4. Strophe] als auch bei „neben“ als Anzeige der Unterscheidung des Ich von den Webenden und bei „mehr“ in Abgrenzung vom Dichterleben in Flamme und Leier [in der 5. Strophe] unterstreicht dies.

Wie auch immer – dieses bedeutende Gedicht im Œuvre Hofmannsthals war offensichtlich auch für ihn persönlich von großer Relevanz, finden sich die beiden letzten Verse doch auf seinem Grabstein am Friedhof Kalksburg unweit von Rodaun.

ANMERKUNGEN

¹ Wie es zum Stimmporträt Hofmannsthals kam, lässt sich aufgrund der dürftigen Quellenlage leider nicht mehr im Detail rekonstruieren, vielleicht aber war es in diesem Fall tatsächlich Marie von Ebner-Eschenbach, die dazu anregte. In einem späteren, mit 16. März 1910 datierten Brief (vgl. Wienbibliothek im Rathaus, H.I.N.-57633) dankt ihr Exner nämlich „für die freundliche Überlassung von Hofmannsthal“, anerkennt nach der abendlichen Lektüre des (nicht näher identifizierten) „Heftchen[s]“ die „Virtuositaet“ des Autors, findet jedoch „solche Schilderungen als Selbstzweck nicht gerechtfertigt“ und schließt eher sarkastisch: „Aber dass H. etwas kann, muss ich zugeben, denn er hat es erreicht, dass ich heute Nacht so schlecht geschlafen habe, wie schon lange nicht. Also ein grosser Erfolg!“

Hiebler (2002: 165) wiederum vermutet, dass „Hofmannsthals mannigfaltige Beziehungen zur guten Wiener Gesellschaft […] bei seiner Auswahl ebenso eine Rolle gespielt haben wie seine 1907 bereits unbestrittene Reputation als junge literarische ,Hoffnung‘ der Doppelmonarchie“.

² In seiner Korrespondenz hat der Besuch im Phonogrammarchiv dennoch keinen Niederschlag gefunden (vgl. Hiebler 2003: 396f.); vermutlich maß Hofmannsthal damals der Tonaufnahme keine große Bedeutung bei oder tat sie gar als „Oberflächenkunst“ ab. So jedenfalls wird des Öfteren ebendieser Begriff interpretiert (Günther 2022/2023: 71; vgl. Hiebler 2003: 413ff.), der sich in einer wohl 1893 entstandenen Notizenfolge mit dem Titel „Im Vorübergehen“ findet. Sie trägt kurioserweise den Untertitel „Wiener Phonogramme“, womit hier – Jahre vor der Gründung des Phonogrammarchivs – freilich Aufzeichnungen lautlicher Eindrücke, dem Wiener Alltag Abgelauschtes, gemeint sein werden.

³ Vgl. dazu Hiebler (2003: 397): „Als selbstgewählte Berufsbezeichnung wählt Hofmannsthal im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen, die sich in aller Bescheidenheit als ,Schriftsteller‘ in die Sammlung eintragen, die distinguiertere Bezeichnung ,Dichter‘.“ Noch 1893 hingegen äußerte er in einem Brief an Arthur Schnitzler den „Eindruck, ,kein Poet (Dichter, Schriftsteller, merkwürdiger Mensch)‘ zu sein“ (ibid.: 104) ...

⁴ So etwa vermerkt Erika Brecht in ihren Erinnerungen an Hofmannsthal (zitiert in Hiebler 2003: 419): „Er las sehr gut. Seine im Sprechen oft etwas hohe Stimme war beim Vorlesen vertieft und außerordentlich modulationsfähig.“

LITERATURVERZEICHNIS

Braunwarth, Peter Michael. 1997. Arthur Schnitzler und Schriftsteller seiner Zeit. (Historische Stimmen aus Wien, Vol. 4 / ÖAW PHA CD 4). Wien: VÖAW.

Exner, Sigmund. 1900. Bericht über die Arbeiten der von der kaiserl. Akademie der Wissenschaften eingesetzten Commission zur Gründung eines Phonogramm-Archives. (Beilage zum Anzeiger der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften: Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe, 37). Wien: k. k. Hof- und Staatsdruckerei.

Exner, Sigmund. 1902. II. Bericht über den Stand der Arbeiten der Phonogramm-Archivs-Commission. (Beilage zum Anzeiger der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften: Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe, 39). Wien: k. k. Hof- und Staatsdruckerei.

Günther, Friederike Felicitas. 2022/2023. „Mehr als schales Leiern? Hofmannsthals Lesung des Gedichts ‚Manche freilich …‘“. George-Jahrbuch 14: 71–92.

Hiebler, Heinz. 2002. „,… mit Worten (Farben) ausdrücken, was sich im Leben in tausend anderen Medien komplex äußert …‘: Hofmannsthal und die Medienkultur der Moderne“. Hofmannsthal Jahrbuch zur europäischen Moderne 10: 89–181.

Hiebler, Heinz. 2003. Hugo von Hofmannsthal und die Medienkultur der Moderne. Würzburg: Königshausen & Neumann.

Ritter, Ellen (Hg.). 1991. Hugo von Hofmannsthal: Sämtliche Werke. XXXI: Erfundene Gespräche und Briefe. Frankfurt am Main: S. Fischer.

Weber, Eugen (Hg.). 1984. Hugo von Hofmannsthal: Sämtliche Werke. I: Gedichte 1. Frankfurt am Main: S. Fischer.