Außenpolitisches Denken: Kommunistisches Albanien & Rumänien

Das außenpolitische Denken der kommunistischen Eliten Albaniens und Rumäniens (1953-1978): Vergleichende, transnationale, kulturhistorische und interdisziplinäre Perspektiven

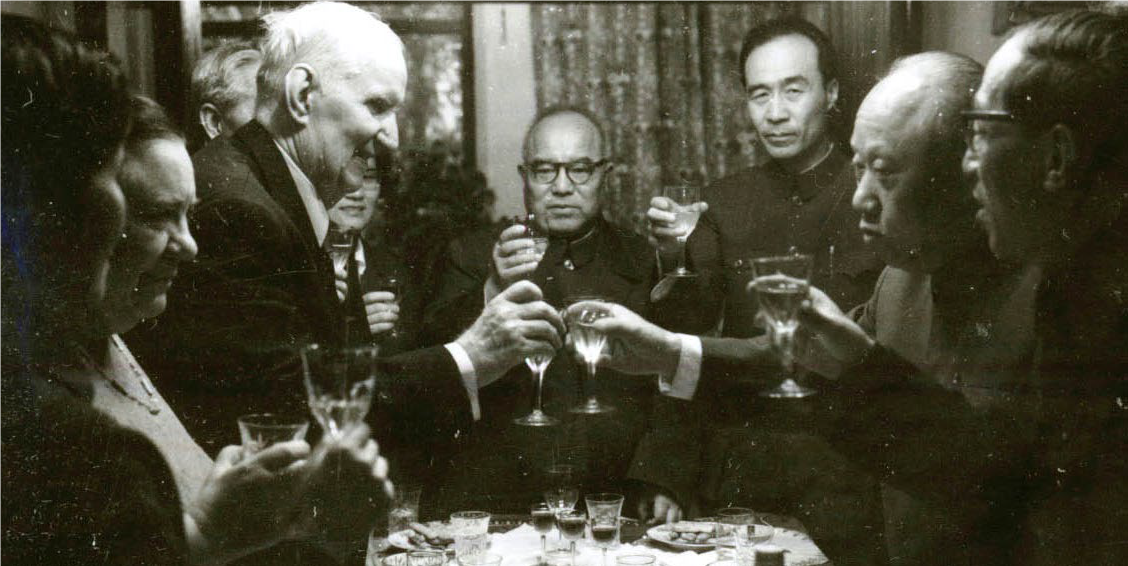

Albanien und Rumänien haben sich in der Geschichte des Kalten Krieges einen Namen als Sonderfälle gemacht. Infolge der zunehmenden Unzufriedenheit mit der neuen Politik Moskaus nach Stalins Tod 1953 begannen die herrschenden Eliten dieser beiden Länder in den 1960er Jahren der Sowjetunion zu trotzen, den Hegemonismus herauszufordern und auf der internationalen politischen Bühne einen übermäßig ehrgeizigen Aktivismus zu zeigen. Die beiden Staaten verfolgten jeweils einen eigenen „Sonderweg“. Albanien wechselte 1960/61 spektakulär seinen Bündnisgenossen Moskau gegen Peking aus und nahm in der Folge eine wichtige Position in Maos Bestrebungen zur Bildung einer alternativen, antisowjetischen internationalen kommunistischen Bewegung ein. In dieser Rolle kritisierte Tirana häufig die Supermächte und knüpfte Kontakte zu marxistisch-leninistischen und anderen radikalen Gruppen. Rumänien blieb zwar Teil des Ostblocks, entwickelte sich aber zu einem „rebellischen Satelliten“. Über die bloße Ablehnung der sowjetischen Positionen hinaus strebte Bukarest nach einer Verankerung in der Arena der Weltpolitik.

Was bewog die herrschenden Eliten dieser beiden Länder dazu, eine derart riskante, unkonventionelle Außenpolitik zu verfolgen und sich in der Weltpolitik zu engagieren? Diese Frage wurde bislang hauptsächlich aus den Perspektiven der nationalen, internationalen und „traditionellen“ politischen Geschichte behandelt. Studien haben in der Regel auf die Machtinteressen dieser beiden Hardliner-Regime, ihren ausgeprägten Nationalismus und ihr geschicktes außenpolitisches Taktieren hingewiesen. Das vorliegende Projekt geht über diese Erklärungen hinaus. Es stellt die These auf, dass das außenpolitische Denken der albanischen und rumänischen Führungseliten viele Gemeinsamkeiten aufwies und in erheblichem Maße von - auch gegenseitigen - Beobachtungen und regional und global zirkulierenden Ideen beeinflusst wurde. Um diese Hypothese zu überprüfen, kombiniert die Studie vergleichende, transnationale und kulturgeschichtliche Perspektiven und macht sich theoretische Erkenntnisse insbesondere über Ideen und Lernprozesse in der Außenpolitik aus den Sozialwissenschaften zunutze.

Die Studie wird zunächst analysieren, wie die Eliten in ihren internen Diskussionen über die Weltordnung, die internationale Politik und die eigene Politik sowie die der anderen Akteure im Kalten Krieg dachten. Zweitens wird sie sich mit Lernprozessen in der Außenpolitik befassen und untersuchen, wie die Eliten sich transnational zirkulierende politische Ideen, Beobachtungen und Austausch zu Nutze machten. Drittens werden die beiden Fälle im Zeitraum zwischen dem Tod Stalins im März 1953 und des chinesisch-albanischen Bruchs im Juli 1978 systematisch miteinander verglichen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten.

Kontakt

Dr. Idrit Idrizi (Projektleitung)

Laufzeit

1.3.2024 – 29.2.2028

Finanzierung

Fonds zur Förderung wissenschaftlicher Forschung (FWF): Grant-DOI 10.55776/PAT6757023