Österreichisches Biographisches Lexikon

|

Biographie des Monats

|

Der populärste Tiermimiker

der Theatergeschichte: Eduard Klischnigg

„Ist

es ein Mensch? – Ist es ein Knäuel von Seide? – Ist es ein

Windmühlenflügel?“ Verblüffung erfasste einst die Zuseher beim Anblick von

Eduard Klischniggs akrobatischen Leistungen. Als „Tiermimiker“ und

„gymnastischer Künstler“ erregte Klischnigg in den 1830er-Jahren

international Aufsehen. Vor allem in der ihm von Nestroy auf den Leib

geschneiderten Posse „Der Affe und der Bräutigam“ begeisterte er sein

Publikum. An Klischnigg erinnert die diesmalige Biographie des Monats. Ob er

indes tatsächlich am 12. Oktober 1813 geboren wurde und damit seinen 200.

Geburtstag feiern würde, bleibt, wie die meisten Stationen im Leben des

Artisten, ungeklärt.

„Ist

es ein Mensch? – Ist es ein Knäuel von Seide? – Ist es ein

Windmühlenflügel?“ Verblüffung erfasste einst die Zuseher beim Anblick von

Eduard Klischniggs akrobatischen Leistungen. Als „Tiermimiker“ und

„gymnastischer Künstler“ erregte Klischnigg in den 1830er-Jahren

international Aufsehen. Vor allem in der ihm von Nestroy auf den Leib

geschneiderten Posse „Der Affe und der Bräutigam“ begeisterte er sein

Publikum. An Klischnigg erinnert die diesmalige Biographie des Monats. Ob er

indes tatsächlich am 12. Oktober 1813 geboren wurde und damit seinen 200.

Geburtstag feiern würde, bleibt, wie die meisten Stationen im Leben des

Artisten, ungeklärt.

Verlässliches über die Herkunft und den Werdegang Eduard / Edward

Klischnig(g)s war bisher kaum zu erfahren. Der Künstler soll am 12. Oktober

1813, nach anderen Angaben 1812, in London geboren worden sein und aus einer

eigentlich in Frankreich ansässigen Familie stammen. Doch Name und Herkunft

Klischniggs wurden wiederholt in Zweifel gezogen. So mutmaßte ein

Mitarbeiter der „Bohemia“ 1837, es könnte sich um das geraubte Kind eines

angesehenen Bankiers handeln, während ihn andere für den Sohn fahrender

Zirkusleute hielten. Klischnigg selbst hat wohl dazu beigetragen, seine

Herkunft zu verschleiern und einiges Anekdotenhafte über seinen Werdegang in

Umlauf zu bringen. So soll er als Siebenjähriger mit seinen Mitschülern ein

Theater besucht haben und von der dargebotenen Pantomime so beeindruckt

gewesen sein, dass er sie tags darauf nachahmte und durch ein Fenster ins

Klassenzimmer sprang. Nach einer unerfreulichen Begegnung mit seinem Lehrer

verließ er es angeblich auf demselben Weg wieder und entging seiner Strafe

durch die Übersiedlung der Familie nach Frankreich, wo er mit dem

artistischen Training begann. Nach England zurückgekehrt, soll er bis zum

14. Lebensjahr soliden Unterricht genossen haben, doch die Neigung zum

Theater überwog. Als angebliches Mitglied des Drury Lane Theatres übernahm

er zunächst komische Rollen, später die Partien des Clowns in

Weihnachtspantomimen. Nach anderen Angaben wiederum soll er seine

außerordentliche Gelenkigkeit während seiner Zeit als Matrose erworben

haben. Zur Rolle, in der er schließlich berühmt werden sollte – der des

Affen – fand er, als er für einen erkrankten Kollegen einsprang. Im

Affenkostüm trat er erfolgreich in London und Paris auf, soll, teils mit

einer eigenen Truppe, durch Frankreich getourt sein, Neapel und die

Niederlande besucht haben. Ab 1830 war er in Deutschland als „Joko, der

brasilianische Affe“ zu sehen. Auch von Gastspielen in Venedig und Mailand

wird berichtet. Sein Imitationstalent soll ihm sogar die Hand der Tochter

des “Tierbändigers” van Aken erworben haben: Als der Publikumsmagnet der van

Aken’schen Tierschau, ein Orang-Utan, schwer erkrankte und die Einnahmen

schwanden, ahmte Klischnigg das Tier derart gekonnt nach, dass er selbst van

Aken täuschte. Dieser willigte daraufhin in die Heirat ein. Auch das nur

eine Anekdote? Dem stehen jedenfalls Zeitungsnotizen entgegen, wonach

Klischnigg mit einem Fräulein Peschl oder Preschl, Choristin in Wien,

verheiratet gewesen sein soll.

Der „Kautschukmann“ Klischnigg

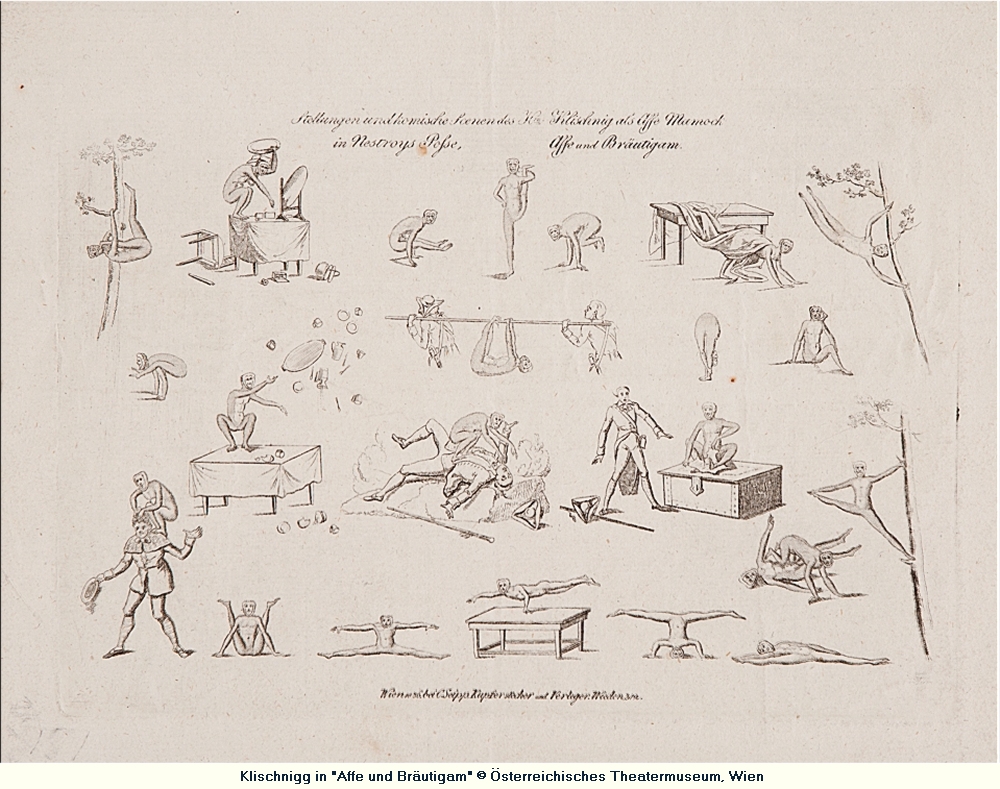

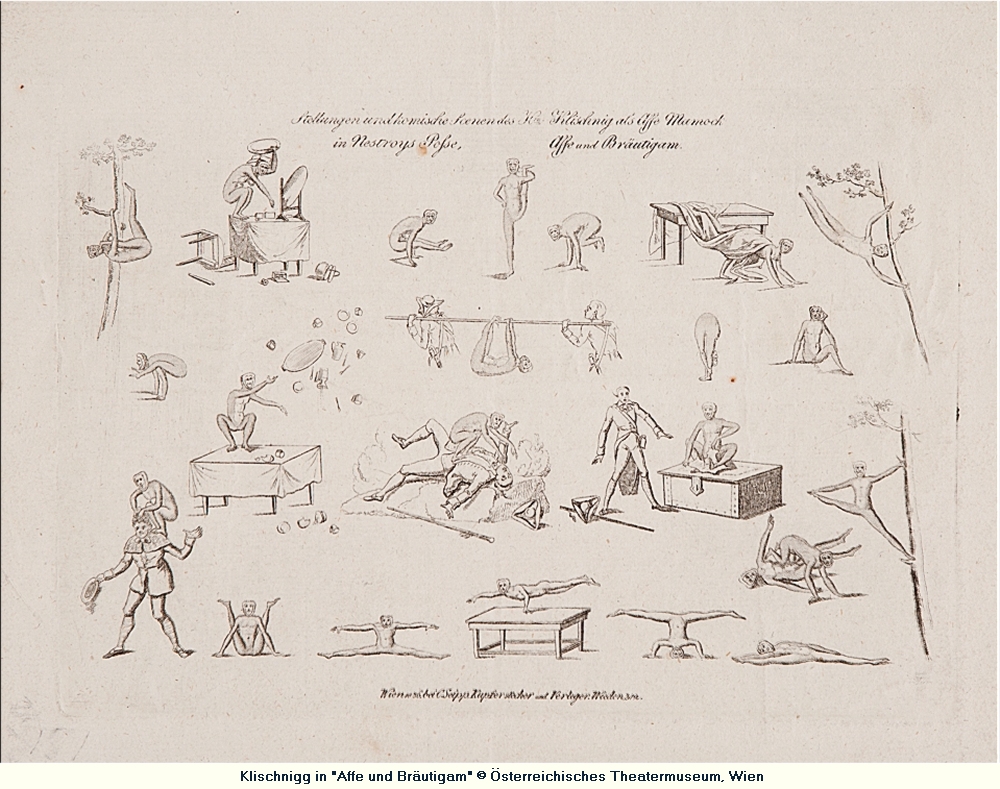

Von Klischniggs Darbietungen kann man sich heute nur

noch anhand von Zeitungsberichten und wenigen Druckgrafiken ein Bild machen.

1831 beispielsweise informierte die „Wiener Zeitschrift für Kunst,

Literatur, Theater und Mode“ ihre Leserschaft über Klischniggs Auftritt am

Königsstädtischen Theater in Berlin: „Er spreizt die Beine aus einander, daß

er vollkommen einem verkehrten lateinischen ┴ gleichend auf der Erde sitzt.

Er legt sich mit dem Körper bald auf das eine, bald auf das andere Bein,

legt dann die Beine auf den Rücken, und springt auf den Händen herum, er

stellt sich auf den Kopf, geht auf den Händen, und wirbelt die Beine wie

Windmühlenflügel, legt ein Bein auf den Rücken, und tanzt mit dem anderen

herum u. dgl. mehr. Diese Leistungen, obwohl nicht schön, sind doch sehr

merkwürdig.“ Spätere Berichte und Kritiken in verschiedenen Periodika

stimmen häufig darin überein, dass sich in Worten gar nicht schildern lasse,

was man mit eigenen Augen gesehen haben müsse. Speziell die Leichtigkeit und

Schnelligkeit seiner Bewegungen, „das sichtbare Abseyn aller Anstrengung und

Selbstqual“ und seine „federballmäßige légèreté“ frappierten die Zuseher.

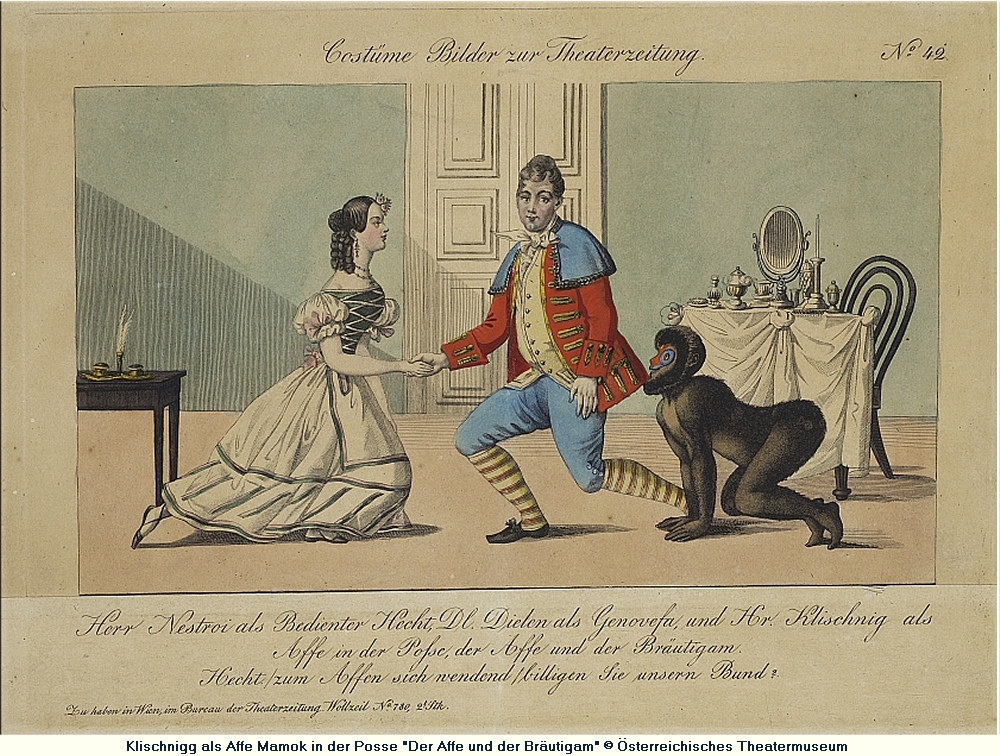

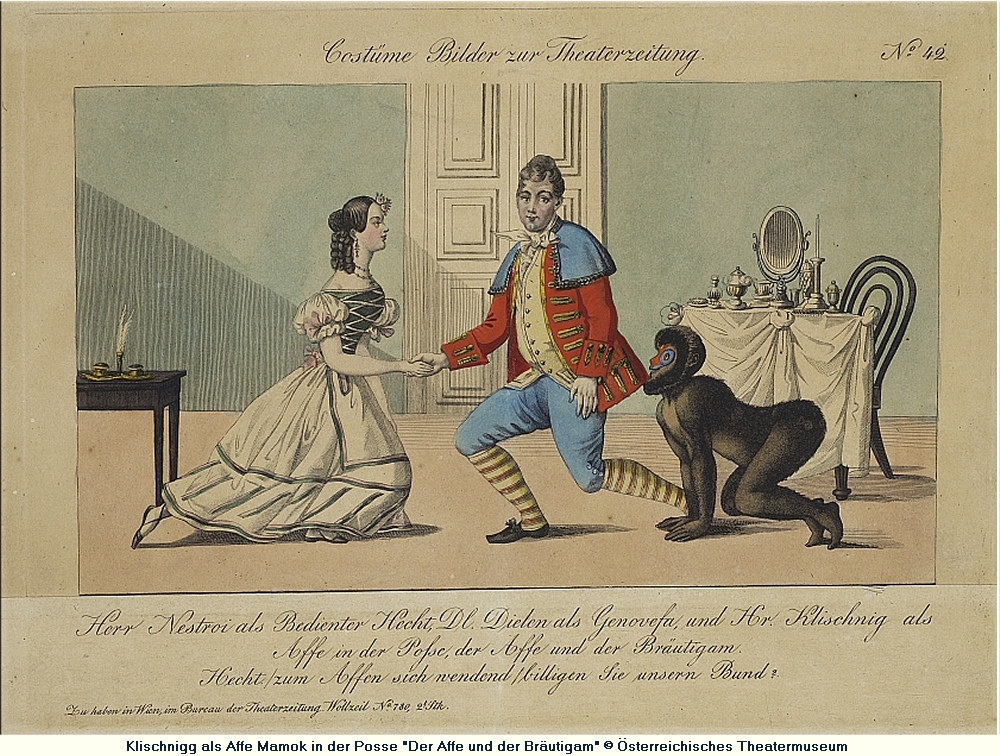

Klischnigg als Affe Mamok in Nestroys Posse „Der Affe und der Bräutigam“

Der eigentliche

„Durchbruch“ als Affendarsteller gelang Klischnigg erst in Wien, wohin er

1836 gekommen war. Über seine Begegnung mit

Karl Carl, dem Direktor des Theaters an der Wien, kursieren verschiedene

Schilderungen. So soll Carl, als Klischnigg sich ihm als Affenspieler

vorstellte, knapp geantwortet haben, dass es in Wien bereits Affen genug

gebe. Der enttäuschte Klischnigg wandte sich zur Tür, um sich dann plötzlich

mit dem linken Bein hinter dem Ohr zu kratzen – womit er den Zweifler

überzeugte. In den „Innsbrucker Nachrichten“ hieß es über Klischnigg, „daß

er aus der Koulisse durch ein Fenster auf den Tisch sprang, an dem der

Direktor Platz genommen hatte, und sich dort wie ein Knäuel zusammenrollte.

Dann kletterte er an einer Koulisse empor, stürzte herab und spielte den

sterbenden Affen so naturgetreu, daß Carl sich sofort zum Abschlusse eines

Kontraktes bereit erklärte.“ Womöglich aber war es in Wirklichkeit der

Weitblick des Theaterunternehmers Carl selbst, der Klischnigg nach Wien

brachte.

In der Folge schrieb

Nestroy als Auftragswerk ein eigenes Stück für Klischnigg, in dem dieser

einen aus einer Menagerie entkommenen Affen darstellte. Die Komik der am 23.

Juli 1836 uraufgeführt Posse „Der Affe und der Bräutigam“ (auch „Affe und

Bräutigam“) speist sich aus fortlaufenden Verwechslungen zwischen dem

„echten“, von Klischnigg verkörperten Affen Mamok und einem als Affen

verkleideten Bräutigam, der beispielsweise die für Mamok bestimmten Prügel

bezieht, während Letzterer für den Gutsbesitzer gehalten wird. Das sehr

beliebte Stück kam zu Lebzeiten Nestroys 92-mal zur Aufführung, 49-mal

spielte Klischnigg den Mamok, während der Autor selbst in die Rolle des

Bedienten Carl Maria Tiburtius Hecht schlüpfte.

Klischnigg avancierte als

Mamok zum Publikumsliebling und konnte auch einen finanziellen Erfolg

verzeichnen. „Die Wiener wollen sich über seine Gelenkigkeit und seine

Sprünge fast todt lachen“, heißt es 1837 in „Europa, Chronik der gebildeten

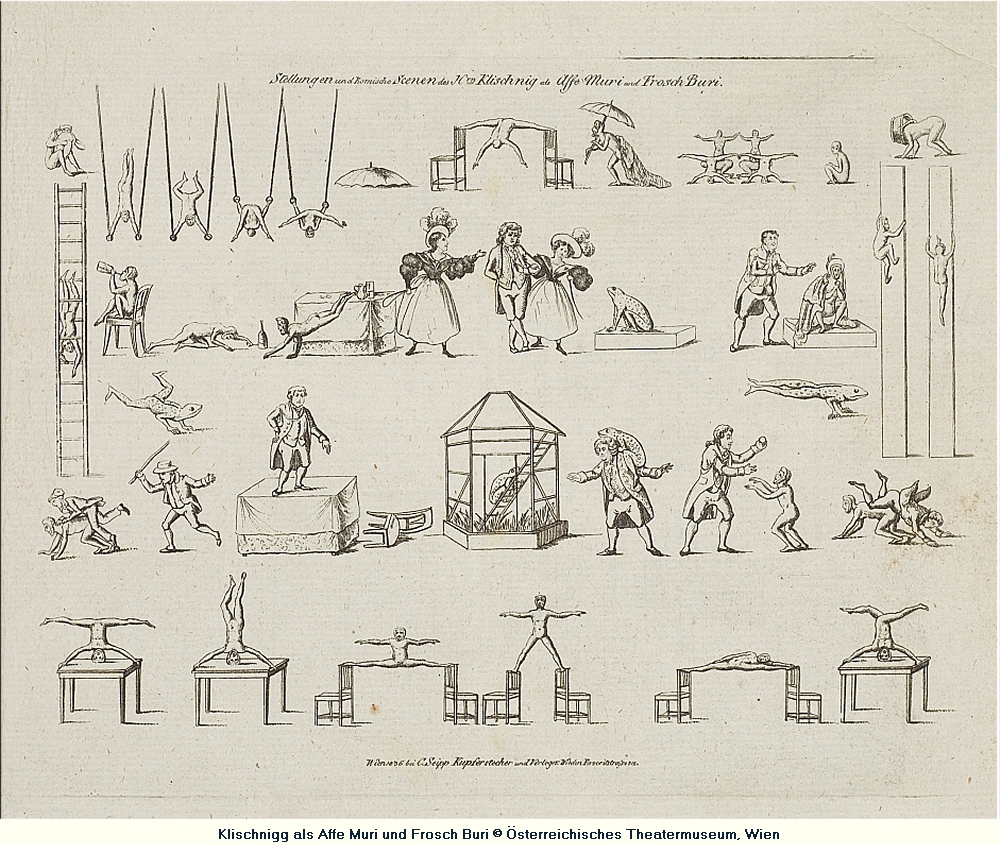

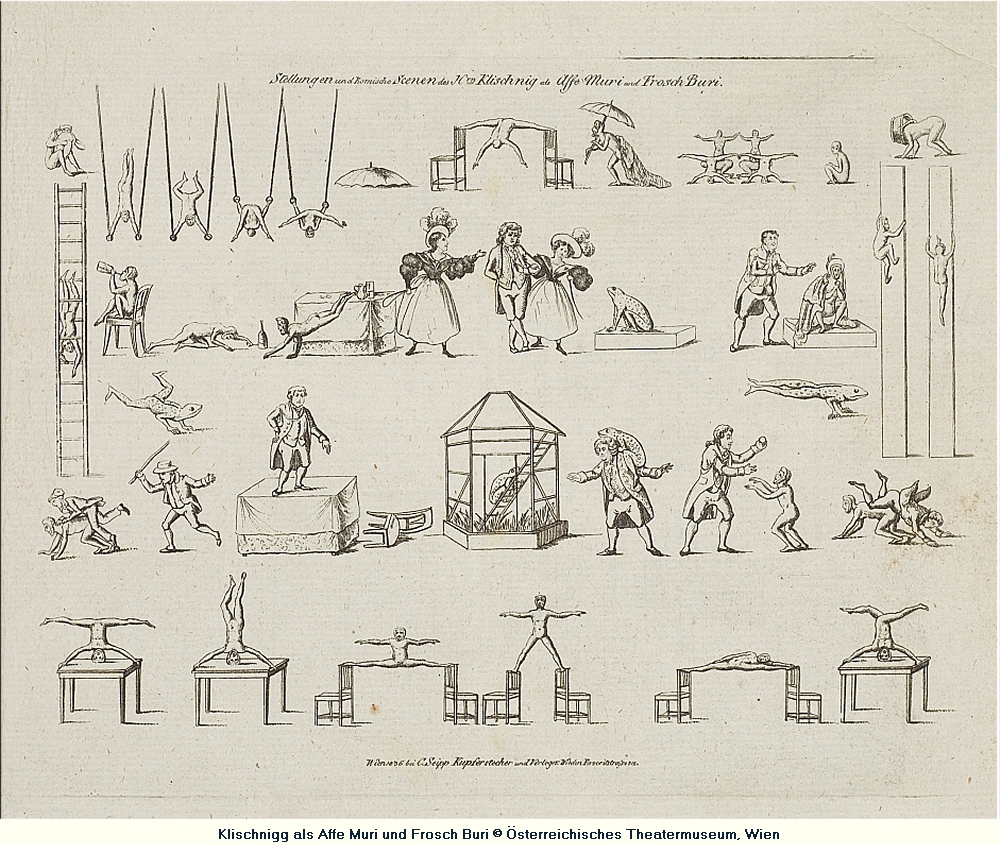

Welt“. Ein weiteres für ihn geschriebenes Stück, die Zauberposse „Affe und

Frosch oder: Hudriwudris Zauberfluch“ von Franz Xaver Told und Georg Ott,

gab Klischnigg Gelegenheit, nicht nur als Affe (Muri), sondern auch als

Frosch (Buri) aufzutreten. Ein drittes Affenstück schließlich, die

Gelegenheitsposse „Der Mensch als Affe, oder: Der Affe als Mensch“ erzielte

keine vergleichbare Wirkung mehr. Die Theaterkritik würdigte zwar die

Leistung des hier ohne Maske auftretenden Klischniggs, empfand das Stück

aber insgesamt als abgeschmackt. Ende 1836 spielte Klischnigg dann auch an

anderen Wiener Bühnen, so in „La Peyrouse, oder der Affe von Malicolo“ am

Theater in der Josefstadt, wo er für die Faschingsburleske „Gig-Gig“ sein

Rollenfach auf Tiger und Schildkröte ausdehnte.

Klischniggs Gastspiele

Für ausverkaufte Häuser sorgte Klischnigg – auf

Theaterzetteln als „erster Mimiker der Theater zu Paris und London“ bzw. als

„erster Mimiker des Drurylane-Theaters in London“ angekündigt – auch während

seiner Gastspielreisen. 1837 kam er mit einer Olmützer Theatertruppe nach

Krakau und fand begeisterte Aufnahme. An der Theaterkasse waren Bilder mit

„komischen Szenen Herrn Klischniggs“ für sechs Groschen erhältlich. Pest,

Ofen und Prag bildeten weitere Stationen jenes Jahres. Obwohl die Prager

Theaterkritik derlei Produktionen für ein trauriges Zeichen der Zeit und

eines irregeleiteten Kunstgeschmacks hielt, wurde doch die Leistung

Klischniggs gewürdigt. „Desto entrückter war Alles, als endlich der ersehnte

Mamok auf allen Vieren erschien, auf einen Baum kletterte und in frei

schwebender Lage hoch oben die haarsträubendsten Affenkunststücke ausführte,

um die ihn verfolgenden Menagerie-Wächter zu täuschen“, berichtete Oskar

Teuber in seiner Theatergeschichte, und ergänzte: „Glücklicherweise war es

gerade im Carneval; dadurch wurde die Sünde am guten Geschmack zu einer

läßlichen.“

Nicht selten führten Klischniggs Auftritte dazu, dass

das Publikum „würdigeren“ Darstellungen fernblieb. So soll Klischnigg sich

in Hamburg regen Zulaufs erfreut haben, während die zur selben Zeit

gastierende Tragödin Sophie Schröder vor leerem Haus spielte.

Neben verschiedenen deutschen Städten waren unter

anderem Paris, Riga, Brünn, Olmütz, Agram, Krakau, Kronstadt und Pest Ziele

seiner Gastspielreisen. Immer wieder kehrte Klischnigg jedoch nach Wien

zurück, wo er etwa 1850 in „Der Orang Utang“ (Theater in der Leopoldstadt)

und im Spektakelstück „Der neue Robinson“ mit dem Vorspiel „Der

Frosch-Prophet“ (Theater in der Josefstadt) auftrat. Wiederholt war die

Arena in Hernals Schauplatz neuer Klischnigg-Rollen. Dort gab er 1852 das

Ungeheuer in der Zauberposse „Das Ungeheuer, oder: Herrn Blaumeier’s und

Frau Nanni’s Abenteuer in Pumzenstadl“ und 1853 den Clown in der

Zauberpantomime „Harlequin in der Blumenwelt“.

Eine späte Reprise von „Affe und Bräutigam“ 1857

„zeigte uns die 18 Jahre älter gewordene Posse und mit ihr den nicht jünger

gewordenen Herrn Klischnigg in selbsteigener Person“, schrieb der Kritiker

der „Presse“: „Man muß sagen, daß sich beide vortrefflich conservirt haben.“

Auch in „Jago, oder: Der Affe von Peru“ (Theater in der Josefstadt) war

Klischnigg 1864 „noch immer ein ganz tüchtiger Gymnastiker“. Am

Thalia-Theater spielte Klischnigg unter anderem in den Possen „Zambuko,

oder: Affe und Zigeuner“ (1861), „Albo, der Affe von Malicolo“ (1862) und

„Der Frosch im Stadtpark zu Kwang-Kiang-Fui“ (1863).

Ab 1866 hatte Klischnigg in seiner Tochter Eldora eine

Bühnenpartnerin. Sein „stark in Pathos arbeitendes blondes Töchterchen“

scheint allerdings ausschließlich in Schauspielrollen aufgetreten zu sein.

In schon fortgeschrittenem Alter gastierte Klischnigg dann Anfang 1873

nochmals am Theater in der Josefstadt in der Posse „Der Waldmensch in

Hütteldorf“, wobei er mit „einer Elastizität, die bei einem 65- bis

70jährigen Manne geradezu phänomenal genannt werden muß, Affen-Sprünge und

Gesten produzirte“, wie das „Neue Fremden-Blatt“ vermerkte. Zuletzt soll

Klischnigg 1875 am Carltheater in dem Ausstattungsstück „Die Reise um die

Erde in achtzig Tagen“ auf der Bühne gestanden haben.

Klischnigg starb am 17. März 1877 in der Wiener

Leopoldstadt und wurde auf dem Evangelischen Friedhof Matzleinsdorf

beigesetzt.

Klischniggs Ausstrahlungskraft

„Als Klischnigg zum ersten Male seine unsterblichen

Produktionen vorführte, konnte man monatelang nicht durch die Straßen Wiens

gehen, ohne Kinder in Dutzenden Klischnigg-Etudes einstudieren zu sehen“,

berichtete „Der Humorist“ 1840. Auch auf der Bühne produzierten sich bald

weitere Affendarsteller in Klischnigg’scher Manier. Viele haben ihm zwar

„das Gliederverrenken, das Beinverdrehen, das Gelenkauskegeln abgelauscht,

sie haben den Menschen Klischnigg

glücklich studiert und kopirt, aber die hohe Weihe und Vollendung,

mit der er in die Affen-Natur eingedrungen,

Klischnigg, der Affe bleibt

unerreicht für alle gegenwärtige, künftige Zeiten und Geschlechter!“ („Der

Humorist“, 1841). Noch 1850 reimte Nestroy in einer Coupletstrophe: „,Der

Klischnigg alleinʽ – so wird plauscht – ,Hat die Affennatur abgelauschtʽ“.

Auch Jahrzehnte nach seinem ersten Auftreten war

Klischniggs Name so geläufig, dass er im übertragenen Sinn für besondere

Wendigkeit oder, negativ besetzt, für Verrenkungen verschiedener Art

gebraucht wurde. So ist in Zeitungen von „Wort-Klischniggiaden“,

„publizistischen Klischniggs“ und „Klischnigglianern“ die Rede. Der

Pantomime

Karl Schadetzky wurde beispielsweise als „Klischnigg der Mimik“

bezeichnet, von einem Virtuosen hingegen habe man mehr zu erwarten als nur

einen „musikalischen Klischnigg“; sogar der Natur dichtete ein Journalist

die „gewaltigsten Klischnigg-Sprünge“ auf der Thermometerskala an.

Zur Bühnenfigur wurde Klischnigg erstmals 1871.

Anlässlich der Aufführung von „1001 Nacht im Theater an der Wien“ wurde das

Vorspiel „Papageno in der Theater-Kanzlei“ gegeben, zu dessen bunt

zusammengewürfelten Personen neben Wilhelm Tell, dem Alpenkönig oder der

Regimentstochter auch Klischnigg zählte. 2006 turnte dann neuerlich ein

Affendarsteller über eine Wiener Bühne: Peter Turrini ließ in seinem Stück

„Mein Nestroy“ einen „Affendarsteller aus Kärnten namens Klischnigg Karli

(mit Sprechverpflichtung)“ auftreten, dem er die bekannten Sätze eines

früheren Kärntner Landeshauptmannes „Bin schon wieder da“ und „Bin schon

wieder weg“ in den Mund legte.

Als Terminus technicus schließlich lebt Klischniggs

Name in der Artistensprache fort. In der Kontorsionistik bezeichnet die

sogenannte Klischniggerarbeit den Gegensatz zur Kautschukarbeit: Die „Klischnigger“

unter den Schlangenmenschen verbiegen ihren Körper hauptsächlich nach vorn,

während bei Kautschuk-Darbietungen der Körper nach hinten gebogen wird.

Schon 1864, also zu Lebzeiten Klischniggs, kündigte eine Zeitungsanzeige „Klischnigg-Arbeiten

des Herrn Simonelli“ anlässlich eines Kirchweihfestes an.

Literatur: Wiener Zeitschrift für Kunst ..., 24. 5. 1831;

Der Humorist, 21. 6. 1841; Der Zwischen-Akt, 14., 16. 11. 1858; Neues

Fremden-Blatt, 8. 1. 1873; Fremden-Blatt, Neue Freie Presse, 19. 3. 1877

(Abendausgabe), Innsbrucker Nachrichten, 23. 3. 1877; Tagesbote aus Mähren und

Schlesien, 22. 3. 1877; Neues Wiener Tagblatt, 10. 5. 1925; Czeike; Kosch,

Theater-Lexikon; Wurzbach; J. Tuvora, Aus dem Leben des Herrn Klischnig, in:

Allgemeine Theaterzeitung …, 29, 1836, S. 726f.; Rigaer Theater- und

Tonkünstler-Lexikon …, ed. M. Rudolph, 1890; E. Isolani, Ein berühmter

Affendarsteller, in: Bühne und Welt 2, 1. Halbjahr, 1900, S. 354–356 (mit Bild);

W. Binal, Deutschsprachiges Theater in Budapest, 1972, s. Reg.; J. Got, Das

österreichische Theater in Krakau im 18. und 19. Jahrhundert, 1984, s. Reg. (mit

Bild); J. Nestroy, Stücke 11, ed. J. Hein, 1998, S. 73–139, 245–340 (mit Bild);

J. Brabec, Une vie: Edward Klischnig (1813?–1877), in: Thesaurus circensis 1,

ed. G. Pretini, 1990, S. 73–84; P. Turrini, Mein Nestroy. Historische Dramen,

2008, S. 7–80; D. Krych, „Auch uns ist ein gut dressirter Affe lieber als ein

schlecht dressirter Komödiant“. Affentheater und Hundekomödien in Wien im 19.

Jahrhundert, in: Artistenleben auf vergessenen Wegen, ed. B. Peter – R.

Kaldy-Karo, 2013, S. 145–167; Evangelische Kirche in Wien, Kirchenamt A. B.,

Wiener Stadt- und Landesarchiv, Tagblattarchiv, alle Wien; Mitteilung Othmar

Barnert, Österreichisches Theatermuseum, Wien.

(Eva Offenthaler)

„Ist

es ein Mensch? – Ist es ein Knäuel von Seide? – Ist es ein

Windmühlenflügel?“ Verblüffung erfasste einst die Zuseher beim Anblick von

Eduard Klischniggs akrobatischen Leistungen. Als „Tiermimiker“ und

„gymnastischer Künstler“ erregte Klischnigg in den 1830er-Jahren

international Aufsehen. Vor allem in der ihm von Nestroy auf den Leib

geschneiderten Posse „Der Affe und der Bräutigam“ begeisterte er sein

Publikum. An Klischnigg erinnert die diesmalige Biographie des Monats. Ob er

indes tatsächlich am 12. Oktober 1813 geboren wurde und damit seinen 200.

Geburtstag feiern würde, bleibt, wie die meisten Stationen im Leben des

Artisten, ungeklärt.

„Ist

es ein Mensch? – Ist es ein Knäuel von Seide? – Ist es ein

Windmühlenflügel?“ Verblüffung erfasste einst die Zuseher beim Anblick von

Eduard Klischniggs akrobatischen Leistungen. Als „Tiermimiker“ und

„gymnastischer Künstler“ erregte Klischnigg in den 1830er-Jahren

international Aufsehen. Vor allem in der ihm von Nestroy auf den Leib

geschneiderten Posse „Der Affe und der Bräutigam“ begeisterte er sein

Publikum. An Klischnigg erinnert die diesmalige Biographie des Monats. Ob er

indes tatsächlich am 12. Oktober 1813 geboren wurde und damit seinen 200.

Geburtstag feiern würde, bleibt, wie die meisten Stationen im Leben des

Artisten, ungeklärt.